: ڈاکٹر ناظر محمود

پاکستان میں عوامی تحریکوں پر ہمیں زیادہ مواد یا کتابیں اس لیے نہیں ملتیں کہ ان پر بہت کم لکھا گیا ہے۔ مطالعہ پاکستان میں پڑھائی جانے والی تاریخ زیادہ تر حکمران طبقات اور سیاسی و سماجی طور پر بالادست مقتدرہ کے بیانیے پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ستر سالہ تاریخ کے ماخذ میں سول اور فوجی افسر شاہی کی لکھی ہوئی کتابیں شامل ہیں جن میں عوامی تحاریک کا ذکر تو کجا ہمیں عوامی احساسات کی ترجمانی بھی نہیں ملتی۔

ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی سے لے کر ڈاکٹر صفدر محمود تک اور قدرت اللہ شہاب سے لے کر روئیداد خان تک سب نے تاریخ کو ایک خاص تناظر میں پیش کیا ہے۔ اگر ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی مذہبی تنگ نظری کا شکار تھے تو ڈاکٹر صفدر محمود پاکستانیت کے دائرے سے نکل نہیں پاتے ان کی تحریروں میں عوامی تحریکوں کی کوئی جگہ نہیں اور اگر ہے بھی تو انہیں ایک مذہبی اور قوم پرستانہ رنگ میں پیش کیا جاتا ہے۔

اسی طرح سول اور فوجی افسر شاہی کے نمائندے خود کو تمام جرائم سے مبّرا قرار دیتے ہیں۔ اگر قدرت اللہ شہاب اپنے فرائض منصبی سے دیانت داری کا ڈھونگ رچاتے ہیں تو روئیداد خان خود کو ایک صاف ستھرا افسر بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس عوامی تحریکوں کا احوال افسروں کی زبانی تو نہیں ملتا البتہ کچھ عوامی رہنماؤں اور دانش وروں نے ضرور لکھا ہے۔

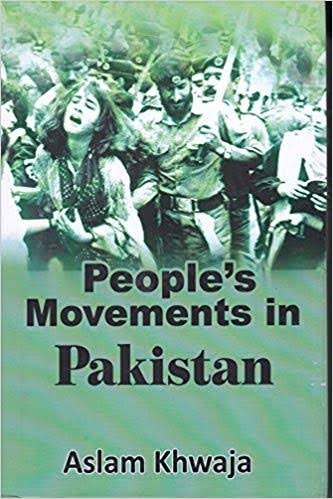

مثال کے طور پر اسلم خواجہ کی انگریزی کتاب People’s Movements in Pakistan ایک شاندار کارنامہ ہے جس میں انہوں نے ساڑھے چھ سو صفحات میں پاکستان کی ستر سالہ تاریخ کی تقریباً تمام عوامی تحریکوں کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ بلوچستان میں چلنے والی تحریکوں سے لے کر ضیاءالحق کے خلاف سول نا فرمانی کی تحریکوں تک اور مزدور کسان تحریکوں سے لے کر ادب و فن کی تحریکوں تک اسلم خواجہ نے بڑی محنت اور جانفشانی سے یہ کتاب تحریر کی ہے۔ اور کیوں نہ کرتے اس لیے کہ اسلم خواجہ خود پاکستان میں بائیں بازو کی ترقی پسند تحریک کے ایک سرگرم کارکن رہے ہیں۔ انہوں نے صحافت بھی کی ہے اور درجنوں کتابوں کے تراجم بھی۔

اسی طرح ہمیں کچھ بڑے سیاستدانوں کی کتابوں میں اچھی تفصیلات مل جاتی ہیں گوکہ ان میں ان کی ذاتی سیاست کا رنگ خاصا جھلکتا ہے۔ ان سیاستدانوں میں ذوالفقار علی بھٹو اوربے نظیر بھٹو کی کتابوں سے لے کر کلثوم نواز، جاوید ہاشمی، یوسف رضا گیلانی، شیر باز مزاری، غوث بخش بزنجو اور ولی خان تک درجنوں کتابیں موجود ہیں۔ اسی طرح مولانا کوثر نیازی، پروفیسر غفور احمد اور دیگر نے کئی کتابوں میں مختلف سیاسی تحریکوں کاچشم دید احوال خود اپنے نقطہ نظر سے بیان کیا ہے۔

شیخ مجیب الرحمان کی کتاب ”ادھوری یادیں“ اور جہاں آرا امام کی ”اکہتر کے وہ دن“ جس کی تدوین احمد سلیم نے کی ہے، اچھی کتابیں ہیں اور ہمیں مشرقی پاکستان کی عوامی تحریک اور علیحدگی کے بارے میں خاصا مواد فراہم کرتی ہیں۔ اسی طرح ”عظیم المیہ در المیہ“ جیلانی چاند پوری کی کتاب ہے جو مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کی داستان ہے۔

پاکستان کی مزدور تحریکوں کے بارے میں ڈاکٹر جعفر احمد کا ترتیب کردہ مجموعہ مضامین ”پاکستان کی مزدور تحریکیں نظری اور عملی مسائل“ خاصے کی چیز ہے کیونکہ اس میں نبی احمد اور کرامت علی جیسے مزدور رہنماؤں سے لے کر کامران اشدر علی اور احمد سلیم جیسے دانش وروں کے مضامین شائع کیے گئے ہیں۔ اس میں ہمیں واحد بشیر اور علی امجد کے خیالات و تجربات بھی پڑھنے کو ملتے ہیں جو پاکستان میں مزدور تحریک کی تاریخ کو سمجھنے میں بڑی مدد کرتے ہیں۔

مزدور تحریک پر ایک اور کتاب ظفر شہید کی ”دی لیبر موومنٹس ان پاکستان“ ہے جو 1960 ء کے عشرے کے اواخر سے لے کر 1970 ء کے عشرے کے اوائل تک کراچی میں مزدور تحریک کی تنظیم و قیادت پر مرکوز ہے اور اچھا تحقیقی کام ہے۔ کامران اشدر علی کی کتاب ”سرخ سلام“ جو پاکستان میں کمیونسٹ سیاست کے ابتدائی پچیس سالہ دور یعنی 1947 سے 1972 تک کا احاطہ کرتی ہے ایک بہت اچھی تحقیقی کتاب ہے۔ اسی طرح تیمور رحمان کی کتاب ”دی کلاس اسٹرکچر آف پاکستان“ بھی تاریخی مادیت کے نقطہ نظر سے پاکستان پر موجود مواد میں قابل قدر اضافہ ہے۔

عبداللہ ملک کی ویسے تو درجنوں کتابیں ہیں لیکن یہاں دو کتابیں موضوع کے تعلق سے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک تو ان کی ”جیل یاترا“ جو جنرل ضیاءالحق کے دور میں ان کے جیل کے دنوں کے شب و روز کی داستان ہے اور دوسری ”فوج اور پاکستان“ ہے یہ دونوں کتابیں ہمارے موضوع پر اچھا مواد ہیں۔

فوجی مارشل لا اور اس کے خلاف انفرادی اور عوامی جدوجہد اور ریاستی جبرپرتحریروں میں میجر اسحاق کی کتاب ”حسن ناصر کی شہادت“ باکمال چیز ہے۔ اس طرح میجر آفتاب کی کتاب ”اٹک قلعے سے“ اور مولانا جاوید نعمانی کی کتاب ”جو مجھ پر گزری“ اذیت و حراست کی دل گداز داستانیں ہیں۔ پروین خان کی دو کتابیں ”مشاہدات“ اور مارشل لاءکے قیدی ”بھی خاصی معلوماتی ہیں۔ “ مشاہدات ”میں پروین خان نے بائیں بازو کے رہنما اور دانش ور رضا کاظم کے مشاہدات و تاثرات تحریر کیے ہیں۔ جب کہ“ مارشل لاءکے قیدی ”میں پروین خان نے اپنے معروف سیاسی رہنماؤں کی بپتائیں لکھی ہیں جو مارشل لاءکے تحت سزا وار ٹھہرے جن میں نصر اللہ خان، ولی خان، بے نظیر بھٹو، معراج محمد خان، رسول بخش پلیجو، مولانا فضل الرحمان، سردار شوکت علی اور درجنوں دیگر قیدیوں کے احوال ہیں۔

سردار شوکت علی سے یاد آیا کہ ان کی کتاب ”بھٹو، ضیاءاور عوام“ فرنٹیئر پوسٹ نے 1993 ءمیں شائع کی تھی۔ اس میں شوکت علی اپنے بائیں بازو کے نقطہ نظر سے پاکستان میں سیاسی و عوامی جدوجہد پر خوب روشنی ڈالتے اور تجزیہ کرتے ہیں۔ اسی طرح افضل توصیف کی کتاب ”الیکشن، جمہوریت، مارشل لا“ ہے جو قیدوں، کوڑوں اور پھانسیوں کا شکار دنوں کا احوال ہے۔ ڈاکٹر ظفر عارف کی ترجمہ کردہ کتاب ”انسانی حقوق کی پامالی“ پاکستان میں مارشل لاءکے دوران اور فوری بعد جونیجو حکومت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بین الاقوامی جیورسٹس کمیشن کی رپورٹ ہے۔ اس میں اس دور کی اچھی عکاسی ہوتی ہے۔

سپریم کورٹ میں خان عبدالولی خان اور دیگر رہنماؤں کے بیانات پر مبنی کتاب ”اور بیاں اپنا“ ایک اچھا تاریخی حوالہ ہے جو پاکستان کے عوام دوست سیاست دانوں میر غوث بخش بزنجو، خیر بخش مری، عطا اللہ مینگل اور ارباب سکندر خلیل کے مکمل بیانات پرمشتمل ہے۔ اس کے علاوہ کتاب میں وہ جواب بھی شامل کیا گیا ہے جو نیشنل عوامی پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کی طرف سے بذریعہ قسور گردیزی سپریم کورٹ میں داخل کیا گیا تھا۔

اسی طرح انوار مزدکی کی کتاب ”ولی خان کی سیاست“ ان کی جمہوری جدوجہد کا اچھا احاطہ کرتی ہے۔ بلوچستان کی سیاست پر منصور قادر جونیجو کی کتاب ”جنرل مشرف“ میر شیر محمد مری پر مضامین اور ان کے درجن بھر انٹرویو پرمشتمل ہے۔

صحافیوں کی تحریکوں کے بارے میں کتابوں پر میں اپنے ایک اور مضمون میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں۔ یہاں صرف عبدالحمید چھاپرا کی کتاب Political Harlotry کا ذکر کروں گا جو ان کے 1990 کے عشرے میں چھپنے والے مضامین کا مجموعہ ہے اور جو 1999 میں شائع ہوا۔

طلبہ تحریک پر سلیم منصور خالد کی دو جلدوں پر مشتمل کتاب ”طلبہ تحریکیں“ ایسے مضامین پر مشتمل ہے جو حفیظ خان، امتیاز عالم اور جاوید ہاشمی سے لے کر سجاد میر، شیخ حجازی اور فرید پراچہ تک سابق طالب علم رہنماؤں نے لکھے ہیں اور طلبہ تحریکوں پر اچھا مواد مہیا کرتے ہیں۔

اسی طرح اشرف رضا کی ترتیب کردہ کتاب ”سیاسی جماعتیں طلبہ کی عدالت میں“ ہے۔ جو دسمبر 1970 کے عام انتخابات سے دو ماہ قبل اکتوبر 1970 میں شائع ہوئی۔ اس میں آٹھ بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو طلبہ عدالت میں طلب کیا گیا اور طلبہ سیاست پر ان سے سوال جواب کیے گئے۔ اس مقدمے کی تفصیل سے اس دور کی طلبہ سیاست کو سمجھنے میں خاصی مدد ملتی ہے۔

ڈاکٹر سید جعفر احمد کی کتاب ”جمہوریت کی آزمائش“ کا ذکر کرنا چاہوں گا جو بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت کے سیاسی رجحانات و مسائل کے بارے میں ہے۔ اس میں ڈاکٹر جعفر کے وہ مضامین ہیں جو انہوں نے 1993 سے 1996 تک کی سیاست کے بارے میں لکھے۔

اب ہم آتے ہیں ادب کی طرف۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ جمہوری وسیاسی جدوجہد میں شامل لوگوں اور رہ نماؤں نے اپنے مشاہدات و تاثرات قلم بند کیے ہیں جو زیادہ تر حقائق پر مبنی تھے مگر یہ اکثر واقعات کے گزر جانے کے بعد لکھے جاتے ہیں۔ ایک ادبی قلم کار کے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سامنے ہونے والے ظلم واستبداد کو نثر یا شاعری کا جامعہ پہنائے اور حاکم وقت کے عتاب سے بھی محفوظ رہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فیض احمد فیض اور سجاد ظہیر سے لے کر ظہیر کاشمیری اور حبیب جالب تک بہت سے شاعر اور دانش ور قیدو بند کی صعوبتیں بھی بھگتتے رہے اور اپنے احساسات کو مزاحمتی اور ترقی پسند ادب کی شکل میں صفحہ قرطاس پر منتقل بھی کرتے رہے۔

ترقی پسند ادب کے بارے میں تو بہت کچھ لکھا جا چکا ہے مگر مزاحمتی ادب کے بارے میں تحریریں نسبتاً کم ہیں۔ مزاحمتی ادب اور ترقی پسند ادب کیا ایک ہی طرح کے ادب ہیں یا ان میں کوئی واضح حد فاضل موجود ہے۔ اس سوال پر کوئی حتمی رائے دینا خاصا مشکل ہے۔ غالباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مزاحمتی ادب ترقی پسند ادب کی ہی ایک شکل ہے کیونکہ دونوں کا بنیادی مقصد معاشرے کی نا انصافیوں کو سامنے لانا اور عوامی شعور کو بے دار کرنا ہوتا ہے۔

کرشن چندر کی ”ہم وحشی ہیں“ اور ”پشاور ایکسپریس“ سے لے کر حبیب جالب کی ”ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا“ تک اس طرح کا ادب نثر میں ہو یا نظم میں عوامی مسائل و مشکلات کی نشان دہی اور ان کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ مزاحمتی شاعری پر کبھی کبھی نعرے بازی کا الزام لگایا جاتا ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایسی شاعری نے معاشرتی استبداد کو للکارا ہے۔

یہاں ہم پاکستان میں اردو زبان میں لکھے جانے والے نثری ادب کی کچھ مثالوں سے یہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے قلم کاروں نے ایسے شاہ کار لکھے ہیں جو عالمی مزاحمتی ادب میں بڑی جگہ پانے کے قابل ہیں۔ یہاں میں فخر زمان کو ضرور خرج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے اکادمی ادبیات کے سربراہ کی حیثیت سے 1995 میں اردو اور انگریزی دونوں میں پاکستانی مزاحمتی ادب کے خاص نمبر شائع کرائے۔

مزاحمتی ادب کے اردو انتخاب کے مرتب رشید امجد تھے۔ جنہوں نے ”اردو میں مزاحمتی ادب کی روایت“ کے عنوان سے ایک مضمون بھی تحریر کیا اور ابرار احمد نے بھی ”مزاحمتی ادب“ پر ایک اچھا مقالہ رقم کیا۔ انگریزی میں Resistance Literature کے منیجنگ ایڈیٹر مظہر الاسلام اور ایڈیٹر حافظ الرحمان تھے۔ انگریزی میں پاکستان کی کئی زبانوں کے مزاحمتی ادب کے تراجم شامل کیے گئے تھے۔

پاکستان آج 2019 ءمیں جن حالات سے گزر رہا ہے اور جس طرح کی پابندیاں زبان و بیان پر اب بھی عائد کی جارہی ہیں ان کوذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ ماضی کا مزاحمتی ادب پڑھتے ہیں تو ایسے ادب کو زمان ومکان کی قید سے آزاد پاتے ہیں۔ پاکستان میں مزاحمتی ادب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور کی عکاسی کرتا ہے۔

مثلاً فیض نے جب بیسویں صدی میں یہ لکھا ہوگا۔

بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے

جسم و زبان کی موت سے پہلے

بول کہ سچ زندہ ہے اب تک

بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے

تو اس وقت فیض کو کیا معلوم ہوگا کہ اکیسویں صدی کے دو عشرے گزر جانے کے بعد بھی یہ مصرعے ایسے ہی بروقت و برمحل ہوں گے جیسے اس وقت تھے۔

اسی طرح مسعود اشعر کے افسانوں کو پڑھیے تو ان کے کئی افسانے مشرقی پاکستان کے سانحے کی تنبیہ یا باز گشت معلوم ہوتے ہیں۔ مسعود اشعر کے افسانوں کا مجموعہ ”آنکھوں پر دونوں ہاتھ“ 1974 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے ایک افسانے کا عنوان ہے ”اپنی اپنی سچائی“۔ مشرقی پاکستان کے واقعات کے پس منظر میں لکھے گئے اس افسانے کی یہ سطریں دیکھیے جو ایک عورت سے کہلوائے گئے ہیں۔

”رات کو توپوں کی گھن گرج میں وہ آئے اور کہنے لگے اپنے مرد ہمارے حوالے کردو، سارے مرد ہمارے ساتھ آجائیں۔ میں نے کہا یہ میرا بیٹا تو مرد نہیں ہے، بچہ ہے مگر انہوں نے میری طرف اس طرح دیکھا جیسے وہ میری بات نہیں سمجھے، جیسے میری آواز ان کے کانوں تک پہنچی ہی نہیں۔

”تم بھی یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی! “

” میں یہاں سے کہاں جاسکتی ہوں! مگر تم لوگ یہ تو دیکھو“۔ ”ہم سب کچھ دیکھ لیں گے۔ “ انہوں نے ایک قہقہہ لگایا۔ ”تم سامنے سے ہٹ جاؤ۔ “

میں سامنے سے ہٹنے کا مطلب نہیں سمجھتی تھی مگر جب وہ میری بیٹی کی طرف بڑھے تو ان کا مطلب سمجھ گئی اور آگے بڑھی۔ ”یہ تو میری بیٹی ہے۔ یہ تمہاری بیٹی ہے یہ مرد نہیں ہے۔“

”بیٹی، کس کی بیٹی! “ ان کی آنکھیں سادہ کاغذ کی طرح بالکل سفید تھیں!

اور پھر زمین کی کوکھ ننگی ہوگئی۔ میری بیٹی اپنے باپ اور بھائیوں کے سامنے ننگی ہوگئی۔ انہوں نے اس کی ساڑھی پکڑ کر کھینچی اور وہ ساڑھی لمبی ہونے کے بجائے ان کے ہاتھوں میں لپٹ گئی۔ ساڑھی ختم ہوگئی میری بیٹی درو پدی نہیں تھی۔ ”

مسعود اشعر کا یہ افسانہ پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ گوکہ اس میں کرداروں کے کوئی نام نہیں ہیں۔ نہ ہی موقع واردات کی کوئی وضاحت ہے مگر کہانی پڑھتے ہوئے آپ سب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس دور میں اور کس جگہ پر ہوا ہوگا اور یہ مزاحمتی ادب کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔

مسعود اشعر کے ایک اور افسانے ”ڈاب اور بیئر کی ٹھنڈی بوتل“ میں مغربی پاکستان کے کچھ لوگ مشرقی پاکستان کا سفر کررہے ہیں اور لانچ پر مقامی بنگالی ان کے میزبان ہیں۔ مسعود اشعر لکھتے ہیں۔

”حسنہ بیگم کے شوہر نے جن صاحب کو ہمارا ناخدا بنایا تھا ان کا نام ابوالکلام محمد جلیل الدین تھا۔ جسے مختصر کرکے وہ اے کے ایم جلیل لکھا کرتے تھے مگر جب حسنہ بیگم کے شوہر نے ان کا تعارف کرایا تو جلیل کی ج، ذ، بن گئی تھی اور ہمارے لیے ہنسی روکنا مشکل ہوگیا تھا۔ لانچ پر جب بھی ہمیں ان کے نام کایہ تلفظ یاد آتا تو ہنسی کے مارے برا حال ہوجاتا۔ “

یہ تھا وہ مغربی پاکستانی رویہ جس کی عکاسی مسعود اشعر نے کی ہے جو بالآخر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں نکلا تھا۔

اسی پس منظر میں مسعود اشعر کے ایک اور افسانے کا عنوان ہے ”بیلا نائی رے، جولدی، جولدی“ یعنی ”وقت نہیں ہے جلدی کرو“ اس افسانے میں بھی ہمیں مغربی پاکستانیوں کے استحصالی رویے اور تضحیک آمیز باتوں کی صاف عکاسی نظر آتی ہے۔ یہ افسانہ مشرقی پاکستان میں فوجی ایکشن کے خلاف لکھا گیا ہے۔ اس دور میں مزاحمتی ادب لکھنے والوں میں شہزاد منظر اور زین العابدین بھی بڑے نام ہیں۔

مظہرالاسلام کے افسانوں کا مجموعہ ”گھوڑوں کے شہر میں اکیلا آدمی“ جنرل ضیاءالحق کے دور میں 1982 میں شائع ہوا۔ اس کا ایک افسانہ ”کندھے پرکتوبر“ ایک ایسے بچے کی کہانی ہے۔ جو اسکول سے واپس آکر اپنے گھر کوبند پاتا ہے۔ اس کا چوکیدار غایب ہے اور گھر کے اندر سے سڑی ہوئی بدبو کی شدید بساند اٹھ رہی ہے۔ وہ درازہ کھولنے کی کوشش میں ناکام ہوکر دیوار پر چڑھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے مظہر الاسلام کی زبانی سنیے۔

”جسم کو سنبھالتے ہوئے اس نے صحن میں جھانکا تو حیرت اس کے چہرے پر ناچنے لگی۔ چوکیدار اکڑ کر کسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دھڑ بھیڑیے کے دھڑ میں تبدیل ہوگیا تھا۔ اسے یقین نہ آیا تو اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر پسینہ خشک کیا۔ آنکھیں ملیں اور پھر صحن میں جھانکا۔ چوکیدار واقعی بھیڑیا بن چکا تھا اور کسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کرسی کے قریب ہی ایک چوہا کوئی چیز کتر رہا تھا۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں پکارا۔ چوکیدار۔ چوکیدار۔ چوکیدار غرایا، غراہٹ میں ملی بو اس کی طرف لپکی تو اس نے سانس روک کر دونوں انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیں۔ اسے یوں لگا جیسے بھونچال آگیا ہو اور دیوار گرنے کے لیے بے چین ہو۔ وہ جم کر دیوار پر بیٹھ گیا۔ بھیڑیے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر سوچنے لگا کیا چوکیدار کے اندر پہلے سے بھیڑیا موجود تھا یا باہر سے آکر کوئی بھیڑیا اس کے اندر داخل ہوگیا ہے۔ وہ یہ سوال کسی اور سے بھی پوچھنا چاہتا ہے۔ یہ بات سننے اور پڑھنے والو اگر آپ کو اس سوال کا جواب معلوم ہے تو آپ ہی اسے بتا دو۔ “

مظہر الاسلام کی اس کتاب کو چھپے کوئی چار عشرے گزر چکے ہیں لیکن چوکیدار اب بھی بھیڑیا بن کر کرسی پر بیٹھا ہے اور گھر سے اٹھنے والی سڑاند بدستور آرہی ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوچکا ہے۔ لیکن مظہر الاسلام کا یہ افسانہ مزاحمتی ادب کا ایک شاہ کار اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔

اسی طرح 1984 میں نعیم آروی کے افسانوں کا مجموعہ ”گرد آلود شام“ شائع ہوا۔ اس کا ایک افسانہ ”گودھرا کیمپ“ بنگالیوں اور بہاریوں کے حالات کی درد انگیز عکاسی کرتا ہے۔ افسانے کے آغاز پر ایک بنگالی عورت خاردار تاروں سے لپٹی اپنے شوہر کو پکارتی ہے۔ شمس الدین، شمو دین۔ وہ پاگل ہے اور اس کا شوہر مکتی باہنی کے ساتھ لڑتے ہوئے مارا گیا ہے۔ کراچی کے گودھرا کیمپ کے فلیٹوں میں بنگالی فوجیوں کو گراؤنڈ کردیا گیا ہے۔ یعنی وہ کیمپ میں زیر حراست ہیں۔ جس کے دروازوں پر میانوالی اور جہلم کے سپاہی پہرے دے رہے ہیں۔ پھر یہ گودھرا کیمپ خالی ہوجاتا ہے اور کچھ دن بعد اس میں لٹے پٹے بہاری آباد ہوتے ہیں۔ ان میں ایک عورت بھی ہے۔ نعیم آروی لکھتے ہیں۔

”خاردار تاروں کے قریب ایک ادھیڑ عمر عورت بیٹھی ہوئی زمین پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ بہاری عورت چاہے کچھ ہوجائے سر پر آنچل ضرور ڈالتی ہے مگر اس کا سر ننگا تھا، ساڑھی میلی اور اس پر جگہ جگہ پیوند لگے تھے۔ مجھے قریب دیکھ کر سر اٹھایا۔ کیا بتاؤں اس کی سادہ آنکھوں میں کیا تھا۔ وہ کئی لمحے خالی خالی نگاہوں سے گھورتی رہی پھر اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے قریب آکر سوال کیا۔

”تمہیں نہال ملا تھا۔ نہال ببوا مل جائے تو کہیو تمری ماں انتظار کررہی ہے۔ “

جنرل ضیاءالحق کے ہی دور میں شائع ہونے والی ایک اور کتاب سعیدہ گزدر کے افسانوں کا مجموعہ ”آگ گلستاں نہ بنی“ ہے جو بھٹو کو پھانسی دیے جانے کے ایک سال بعد 1980 ءمیں شائع ہوئی تھی۔ سعیدہ گزدر نے اپنے افسانوں میں بہت کھلے انداز میں فوجی آمریت کی عکاسی کی ہے۔ جہاں دیگر لکھنے والے علامتی انداز اپنا رہے تھے وہاں سعیدہ گزدر کھل کر آمریت کو بے نقاب کررہی تھیں مثلاً ان کے دو افسانے ”آگ گلستاں نہ بنی“ اور ”کوئل اور جنرل“ ہیں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی اور افسانہ نگار نے اپنے افسانے کے عنوان میں جنرل کے عہدے کو براہ راست نشانہ بنایا ہو۔

سعیدہ گزدر اپنا افسانہ ”آگ گلستاں نہ بنی“ سومیری داستان گل گامِش کے دو کرداروں سے شروع کرتی ہیں۔ گل گامِش کو انتظار حسین نے بھی اپنی کہانی ”کشتی“ میں استعمال کیا ہے اور اس سے پہلے سید سبط حسن اپنی کتاب ”ماضی کے مزار“ میں گل گا مِش کی کہانی پر تفصیلی گفت گو کرچکے تھے۔ گل گا مِشکی کہانی میں پرومیتھیس کی طرح عالمی مراحمتی ادب کا عظیم شاہکار ہے۔

مگر یہاں انتظار حسین کے افسانے ”کشتی“ اور سعیدہ گزدر کے افسانے ”آگ گلستان نہ بنی“ کا موازنہ کیا جائے تو انتظار حسین ہمیں علامتوں کے ہجوم میں گم کردیتے ہیں مگر سعیدہ گزدر بہت واضح اور دو ٹوک الفاظ میں حالات کی عکاسی کرتی ہیں۔ وہ سومیری داستان کے مصرعے دہراتی ہیں۔

”گل گامِش نے شہر کو ناپاک کردیا ہے۔

وہ چاہتا ہے کہ دلہن شب عروسی اسی کے ساتھ گزارے

پہلے بادشاہ بعد میں جائز شوہر

اور یہ سب دیوتاؤں کی مرضی سے ہورہا ہے۔

اب دلہن چننے کے لیے ڈھول بجتی ہے

تو شہر کراہتا ہے ”

راہ گیر کی باتیں سن کر ان کدو کا چہرہ سفید ہوگیا

میں وہاں جاؤں گا جہاں گل گامِش

لوگوں پر جبر کرتا ہے

میں اسے للکاروں گا۔ ”

اور میری آواز اریک شہر میں گونجے گی

میں پرانے نظام کو بدلنے آیا ہوں

پس آگے آگے ان کدو اور عورت اس کے پیچھے روانہ ہوئے۔

سعیدہ گزدر نے چوں کہ اپنی کتاب کا انتساب ہی اس کے نام کیا ہے جنہوں نے جمہوریت اور انسانی وقار کی خاطر اذیتیں برداشت کیں اور شہید ہوئے اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یہاں گل گامِش جنرل ضیاءالحق ہے اور دلہن وہ جمہوریت ہے جودیوتاؤں کی مرضی سے پامال ہورہی ہے۔

”آگ گلستان نہ بنی“ کی راوی ایک لڑکی ہے جس سے پوچھ گچھ کی جارہی ہے۔

”وہ تین مرتبہ مجھ سے پوچھ گچھ کرنے آچکے ہیں۔ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ میرا محبوب تھا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں

”کس جماعت سے اس کا تعلق تھا؟ “

”سچ سچ بتاؤ وہ کس سازش میں شریک تھا؟ “

”اس کے منصوبوں میں کو ن لوگ اس کے ساتھ تھے۔ ؟ “

میں دکھ اور غم سے پھٹ پڑتی ہوں اور ضبط نہیں کرپاتی۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہوں۔ تب وہ مجھے یوں دیکھتے ہیں جیسے پکا ہوا لذیذ پھل ان کے سامنے رکھا ہو۔ میرے آنسوؤں کو میری کمزوری سمجھ بیٹھتے ہیں اور جھک کر بڑے دلاسے سے کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں تم معصوم ہو، تمہارا کوئی دو ش نہیں۔ بس ہمیں اس کے دوستوں کے نام اور ان کا پتا بتا دو۔ تم سیدھی سادھی لڑکی ہو ”وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے میرے حسن اور میری جوانی کو ننگی نظروں سے دیکھتے ہیں۔

سعیدہ گزدر کے لکھے ہوئے یہ الفاظ پڑھتے ہوئے آج اگر آپ کے ذہن میں بے نظیر بھٹو اور مریم نواز کے ساتھ کیے گئے سلوک کی بازگشت آئے تو سمجھ لیجیے کہ یہ مزاحمتی ادب کام یاب اور لافانی ہے۔ جس نے اپنے اندر تاریخ کے عرق کو محفوظ کرلیا ہے۔ ہنری جیمز نے کہا تھا۔ Agreat deal of history produces a little literature یعنی بہت تاریخ گزرنے پر تھوڑا سا لٹریچر پیدا ہوتا ہے۔

سعیدہ گزدر کے افسانوں کے مجموعے ”آگ گلستاں نہ بنی“ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس پر جنرل ضیاءالحق کی حکومت نے پابندی لگادی تھی۔ اسی طرح فخر زمان کے دو شعری مجموعوں اور دو ناولوں پر مارشل لا دورمیں پابندی لگادی تھی۔

اب اختر جمال کا افسانہ ”سالگرہ کا کیک“ دیکھیے۔ ایک ماں جس کا بیٹا سیاسی قیدی ہے جیل میں بیٹے کی سالگرہ کا کیک لاتی ہے۔

”ملاقاتیوں میں چند برقع پوش عورتیں بہت سے مرد بچے اور بچیاں شامل تھے۔ میں لکڑی کی بنچ پر ایک طرف ٹوکری لے کر بیٹھ گئی اور اپنے بیٹے کا انتظار کرنے لگی۔

میرے سامنے سلاخوں کی دوسری جانب ایک انیس سالہ لڑکا ہتھکڑیاں اوربیڑیاں پہنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چراغوں کی جوت تھی ان آنکھو ں سے اس کی بوڑھی ماں اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں کی شمعیں منور کرنے آئی تھی۔ ماں کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا۔

”اس کے قریب ایک قیدی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ تھیں اپنے ہاتھ سلاخوں سے باہر نکالے اپنی چار سالہ ننھی بچی کو ہاتھوں میں اٹھائے کھڑا تھا۔ بچی نے اپنا ننھا سا خوبصورت چہرہ سلاخوں سے لگا رکھا تھا اور سلاخوں کی دوسری جانب اس کے باپ کے ہونٹ تھے۔ وہ اسے شدت سے چوم رہا تھا۔ میری بیٹی کو تکلیف نہ ہونے دینا اور اس کا دودھ بند نہ کرنا۔ سنا ہے ڈبے مہنگے ہوئے ہیں۔ “

اختر جمال کا یہ افسانہ پڑھیے اور پھر یاد کیجیے بے نظیر بھٹو کی جیل میں اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو سے آخری ملاقات، جس میں باپ سلاخوں کے اس طرف ہے اور بیٹی اس طرف۔ جیلر سے درخواست کی جاتی ہے کہ بیٹی باپ کو گلے لگانا چاہتی ہے مگر جیلر اعلیٰ حکام کی ہدایات کا پابند ہے اور درخواست رد کردی جاتی ہے۔

یاد کیجیے رات کے پچھلے پہر مقید بیٹی مریم نواز کی مقید بیمار باپ نواز شریف سے اسپتال میں مختصر ملاقات جس کے بعد صبح منہ اندھیرے بیٹی کو واپس جیل منتقل کردیا جاتا ہے۔

اختر جمال کا افسانہ پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ عہد گزرنے ہی میں نہیں آتا۔ یہ سانحہ بھی لکھو معجزوں کے خانے میں۔ جو رد ہوئے تھے جہاں میں کئی صدی پہلے۔ وہ لوگ ہم پہ مسلط ہیں اس زمانے میں۔

اب احمد داؤد کا افسانہ ”شہید“ دیکھیے۔ جس میں ایک دوست دوسرے دوست کو رات کے اندھیرے میں اسپتال لے جانے کی کوشش کررہا ہے۔ مریض دوست کا اپنڈکس غالباً پھٹ چکا ہے اور وہ شدید تکلیف میں ہے۔ بمشکل ایک رکشے کا بندوبست ہوتا ہے تو آگے سینے۔

”سامنے چوراہے پر پولیس کا پہرہ تھا۔ چاروں سڑکوں کو ڈرم رکھ کر ٹریفک کے لیے بند کردیا تھا۔ اکا دکا گاڑیوں کی چیکنگ ہورہی تھی۔ ایک کونے میں بنے کھوکے کے سامنے اسٹور میں جلتی آگ پہ چائے کے دیگچے رکھے تھے۔ سپاہی چارپائیوں پر، نیم دراز کرسیوں پربیٹھے اور چوراہے میں ٹہلتے بہت غیر مانوس اور پرائے لگ رہے تھے۔

ہمیں رکشے کی پچھلی سیٹ پر نیم دراز دیکھ کر ایک سپاہی نے ٹارچ کی روشنی اندر پھینکی اور بولا۔

”ہونہہ، پی رکھی، باہر آؤ“

”میرا دوست ہے بیمار ہے بہت سخت“

سپاہی نے بے یقینی سے دوبارہ اندر جھانکا اور ٹارچ پتلون کی بیلٹ میں اڑس کر بولا۔

”زیادہ پی کر بندہ بیمار ہوجاتا ہے۔ باہر نکلو۔ “

احمد داؤد کے اس افسانے میں وہ مریض دوست بالآخر سڑکوں پر ہی فوت ہوجاتا ہے۔ جسے احمد داؤد شہید قرار دیتے ہیں۔ اس افسانے کو پڑھیے اور گلگت سے گوادر تک جگہ جگہ لگے ہوئے ناکے یاد کیجیے تو آپ کو یہ مزاحمتی ادب اپنے معاشرے کی عکاسی کرتانظر آئے گا۔ چاہے وہ بلوچستان ہو یا وزیرستان کوئی بھی ان ریاستی رویوں سے محفوظ نہیں۔

اعجاز راہی کا افسانہ ”سہیم ظلمات“ یعنی اندھیروں کے شریک۔ یہ افسانہ علامتی ہونے کے باوجود بہت کچھ کھلے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

”عذرا کی بے گورو کفن لاش۔ میرے گھر کے دروازے پر پڑی تھی۔ اس کے جسم کے بعض حصوں کو گِدھوں نے نوچ لیا تھا۔ جہاں سے تازہ تازہ لہو بہہ بہہ کر زمین کے سینے کو سیراب کررہا تھا۔ ہر دروازے کے سامنے ایک عذرا کی لاش پڑی تھی اور ان کے جسموں سے بہنے والے لہو نے پدما کو سرخ کردیا تھا اور جب سرخ پدما میں سیلاب آیا تو میرا، ہمارا سب کچھ بہہ گیا۔ “

اعجاز راہی اس افسانے میں کچھ آگے چل کر لکھتے ہیں۔

”زلزلے کی کدالیں لمحہ بہ لمحہ بنیادوں کو کھوکھلا کررہی ہیں“ وہ سنی ان سنی کرکے کہتا رہا لیکن تم محسوس نہیں کررہے۔ تم محسوس نہیں کرتے۔ تم ہمیشہ کی طرح اس بار پھر محسوس نہیں کرو گے۔ ”

بوڑھا فوجی ہنسا، پھر دوسرا، پھر تیسرا اور ہولے ہولے اس کے فکر زدہ چہرے پر قہقہوں کا ٹڈی دل ٹوٹ پڑا۔ ”

اعجاز راہی کا یہ افسانہ ”سہیم ظلمات“ جنرل ضیاءالحق کے مارشل لاء کے نفاذ کے صرف آٹھ ماہ بعد مزاحمتی ادب کے مجموعے ”گواہی“ میں شائع ہوا تھا۔ اس کے مرتب اعجاز راہی تھے جنہیں اس جرم کی پاداش میں کئی برس تک ملازمت سے برطرفی کا زہر پینا پڑا تھا۔ اس مجموعے میں مختلف افسانہ نگاروں کی چودہ کہانیاں شامل تھیں۔

اسی طرح کے مزاحمتی ادب میں افضل توصیف کا ایک افسانہ ہے ”پچیسواں گھنٹہ“۔ اس میں وہ اکثر لوگوں کی خود غرضی اور معاشرے سے لاتعلقی کو خوب نشانہ بناتی ہیں۔ مثلاً یہ دیکھیے۔

”یہ وہی ہے جو کہا کرتا تھا اور بالکل SMVG چہرے کے ساتھ۔ “ میں زندگی سے بالکل مطمئن ہوں اس لیے کہ میں صرف اپنے لیے سوچتا ہوں اور اپنی آخرت کے لیے۔”

بکری بھی کچھ اسی طرح سوچتی ہے جگالی کرتے ہوئے اس کا چہرہ بھی اتنا ہی خالی ہوتا ہے۔ ”

پھر آگے چل کر افضل توصیف لکھتی ہیں۔

”مگر تم کہتے ہو راوی خشک ہوگیا ہے اس میں ریت اڑتی ہے۔ ہاں اڑتی ہے پھر؟ میں چاہتا تھا وہ بات کو جاری رکھے۔ راوی کا پانی سوکھ نہ جاتا تو سارے موسم آتے جاتے رہتے۔ گرمی۔ سردی۔ بسنت بہار۔ اب کیا ہے۔ ایک ویسٹ لینڈ کا منظر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہم کسی آنے والے موسم کی بات کرسکتے تھے۔ آخر تمہارا بھی تو ہاتھ ہے اس ویسٹ لینڈ کی تعمیر میں۔ “

آج 2019 ءمیں ہم جو اپنے ارد گرد ویسٹ لینڈ دیکھ رہے ہیں۔ افضل توصیف نے پچاس سال پہلے اس ویسٹ لینڈ کی نشان دہی کی تھی لیکن ہماری ریاست اور اس کے حکم ران نہ اس وقت اس پر فکر مند تھے نہ اب ہیں۔ انہیں صرف اپنے مفادات سے غرض ہے۔ ان کے اپنے ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن بنتے رہنے چاہئیں باقی ملک اگر ویسٹ لینڈ بن جاتا ہے تو ان کی بلا سے۔ ان کو تو اپنے ”قومی سلامتی“ کے بیانیے گانے بجانے سے فرصت نہیں ہے۔ یہی وہ ویسٹ لینڈ ہے جو سو برس پہلے ٹی ایس ایلیٹ نے پہلی جنگ عظیم کے پس منظر میں لکھاتھا۔ ۔ ۔ ؟

اکرام اللہ کا افسانہ ”سیاہ آسمان“ بھی اسی مزاحمتی ادب کی ایک کڑی ہے۔ اس میں راوی اندھیری سیڑھیوں پر چڑھتا جارہا ہے۔ مگر نہ سیڑھیاں ختم ہوتی ہیں اور نہ اس کا مطلوبہ فلیٹ سامنے آتا ہے اور وہ سینکڑوں سیڑھیاں بس چڑھتا چلا جارہا ہے۔ لکھتے ہیں۔

” میں نے اپنے سر کے ارد گرد کسے لوہے کے کڑے کو ہاتھ لگاکر دیکھا وہ اب بھی اتنا تنگ اور سرد تھا کہ میرے سر اور ماتھے کی کھال کے اندر گھسا جارہا تھا۔ دھاتیں سردی سے سکڑ جاتی ہیں نا۔ ہر زن و مرد کے سر کے ارد گرد خدا معلوم کیوں اور کیسے لوہے کے کڑے خود بخود کسے گئے جو روز بروز تنگ سے تنگ تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بچوں کے سروں پر تو لوہے کے پورے خود کس گئے ہیں اور نومولودتو خیر اب پیدا ہی خودوں سمیت ہوتے ہیں۔ “

اکرام اللہ نے تویہ افسانہ عرصہ پہلے لکھا تھا لیکن آج بھی ہمارے تعلیمی نظام کے ذریعے میڈیا کو استعمال کرکے ہمارے اور ہمارے بچوں کے دماغوں کوشکنجوں میں نہیں جکڑا جارہا؟

اکرام اللہ آگے لکھتے ہیں۔

”آئندہ پندرہ بیس سال بعد انشاءاللہ کسی کو لوہے کی کڑوں کی تنگی کی شکایت نہ رہے گی کیوں کہ اس وقت تک ہر شکایت کرنے والے کا بھیجا تڑخی ہوئی کھوپڑی میں سے ابل کر خارج ہوچکا ہوگا۔ “

کس قدر درست لکھا تھا اکرام اللہ نے کیا اب بھی اس ادب کی صداقت پر شبہ کیا جاسکتا ہے۔

اسی طرح امراؤ طارق کے افسانے ”کیمرہ پروسیڈنگ“ کو لیجیے۔ جس عدالت کی کارروائی بند کمرے میں ہورہی ہے۔ جسے پڑھ کر کافکا کا افسانہ ”ٹرایل“ یاد آجاتا ہے۔ مگر امراؤ طارق کے افسانے میں مقدمہ ایک کہانی کار کے خلاف چل رہا ہے لکھتے ہیں۔

”جناب والا ملزم کہانی کار نے ایسی کہانیاں لکھنی شروع کردیں جن میں معاشرے کی کسی ایسی برائی کی نشان دہی ہوتی جن پر پردہ ڈالنا پورے معاشرے کے مفاد میں تھا۔ “

فیصلے کے مطابق پورے شہر میں منادی کرادی جاتی ہے کہ کوئی دکان دار ملزم کہانی کار کو کاغذ قلم یا لکھنے پڑھنے سے متعلق کوئی بھی چیز فروخت نہ کرے ورنہ سخت سزائیں دی جائیں گی۔ اب ملزم اپنی انگلیاں فگار کرکے اپنے خون سے کہانیاں لکھتا رہتا ہے۔

”می لارڈ خون سفید ہوجانے کی چیز ہے یا زیادہ سے زیادہ خون تھوکا جاسکتا ہے۔ اس سے کہانیاں لکھنا خلاف روایت ہے اور روایت سے بغاوت ہے اور عالی جاہ اس طرح ملزم بغاوت کے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ “

افسانے کے آخر میں امراؤ طارق ملزم کہانی کار کی بیوی سے یہ الزام کہلاتے ہیں۔

”جناب والیٰ جب میرے شوہر کی زبان کٹ گئی تو اس نے کہانیاں لکھنا شروع کردیں۔ اس کا قلم ضبط ہوا۔ اس نے خون میں انگلیاں ڈبولیں۔ پھر اس کی انگلیاں قلم ہوئیں اور اب پھر زبان کاٹنے کی سفارش کی گئی ہے۔ “ مقدمے کے آخر میں عدالت اپنے فیصلے کو تاقیامت محفوظ کرلیتی ہے۔

آج کے پاکستان میں جس طرح اظہار رائے کے دروازے بند کیے جارہے ہیں۔ صحافیوں کو قتل کیا جارہا ہے۔ دھمکیاں دی جارہی ہیں اور حتی کہ اہل خانہ کو بھی نشانہ بنایا جارہا ہے تو اس سب کا مقصد یہ ہے کہ لوگ لکھنا بند کردیں یا صرف وہ لکھیں جس کی ہماری ریاست اور اس کے اہل کار اجازت دیں جن میں کہیں بھی ان سے سوال نہ پوچھے جائیں اور نہ ہی ان کے بیانیے سے اختلاف کیا جائے۔

مثلاً ان سے یہ نہ پوچھا جائے کہ ساہیوال سانحے میں معصوم خاندان کے قاتلوں کو کیسے شک کا فائدہ دے کر بری کردیا گیا۔ سینکڑوں افراد کا قاتل راؤ انوار کیسے ریاست کے تحفظ میں سر اٹھا کر چلتا ہے اور نقیب اللہ محسود اور ارمان لونی کے قتل پر سوال اٹھانے والے محسن داوڑ اور علی وزیر کی زبان بندی کیوں کی جاتی ہے۔ ان سب کے خلاف لکھنا ہی مزاحمتی ادب ہے۔

انتظار حسین کا ایک علامتی افسانہ ہے۔ ”صبح کے خوش نصیب“ اس میں ایک گاڑی جنگل کے درمیان گھنٹوں سے کھڑی ہے اور چلنے کا نام نہیں لے رہی۔ انجن ہے کہ دھواں اڑائے جارہا ہے لیکن گاڑی نہیں سرکتی۔ ساکت گاڑی کے ارد گرد انجن کا دھواں پھیلتا رہتا ہے اور لوگوں کے دم گھٹنے لگتے ہیں۔ لیکن نہ گاڑی چلتی ہے اور نہ انجن کا دھواں بند ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں۔

”مجھے پھر اس گھڑی کا خیال آیا جب ہم اس گاڑی میں سوار ہوئے تھے۔ ہم گاڑی میں بیٹھے لوگ کس طرح ایک احساس تحفظ کے ساتھ ان پر ترس کھارہے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ اب وہ ہم پر ترس کھائیں گے خوش نصیبی اور بدنصیبی کا کتنی جلدی آپس میں تبادلہ ہوگیا۔ صبح کے خوش نصیب شام ہوتے ہوتے بد نصیب بن چکے ہیں۔ اچھے رہے وہ لوگ جو گاڑی میں سوار نہ ہوسکے۔ “

اب قاری خود سمجھ کر فیصلہ کرسکتے ہیں کہ یہ کس گاڑی کی بات ہورہی ہے اور ارد گرد دھواں پھیلانے والے کون ہیں۔

انوار احمد کا ایک افسانہ ہے ”شہر کا پہلا محبِ وطن بچہ“ جو ایک ایسے شہر کے بارے میں ہے جو سینکڑوں برس سے مسلسل آباد ہے۔ مگر وہاں بدن روح کو اور مکان مکیں کو ترستے ہیں۔

انوار احمد لکھتے ہیں۔

”وہ جب وہاں پہنچا تو محفل اپنے عروج پر تھی۔ ایک سے ایک صاحب کمال وہاں موجود تھا۔ اسے بڑا رنج ہوا جب اس نے دیکھا کہ ہر صاحب کمال اپنی باری آنے پر ایک ہی لطیفہ سنا دیتا ہے اور ہر مرتبہ اسی لطیفے پر سارے لوگ کھلکھلاکر ہنستے ہنستے بے دم ہوجاتے ہیں پھر جیبوں سے سرکاری رومال نکال کر آنکھوں کے کونے صاف کرنے لگتے۔ “

اب اپنے آپ سے پوچھیے کہ یہ کیا جگہ ہے دوستو یہ کون سا دیار ہے۔ اور یہ کون سے صاحب کمال ہیں جن میں سے ہر صاحب کمال اپنی باری پر ایک ہی لطیفہ سناتا ہے اور لوگ ہنس ہنس کر سرکاری رومال سے آنکھیں صاف کرتے ہیں۔

اب ہم آتے ہیں جدید افسانوی ادب کے ایک اور بڑے نام رشید امجد کی طرف ان کا ایک افسانہ ہے ”بنجر لہو منظر“ جو مزاحمتی ادب کا ایک شاہ کارہے۔

اس افسانے میں ایک شخص جو راوی ہے اپنے شہر کی کتھا سناتے ہوئے کہتا ہے کہ اب اس کے شہر پر دوسرے حکومت کرتے ہیں۔ اس لیے اب یہ ان کا شہر بن چکا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان شعور سے عاری ہیں اور انہیں شعور سکھانا ضروری ہے۔

یہ بتاتے ہوئے راوی چادر اوڑھ کر سونا چاہتا ہے مگر اس کے گرد چابک کی سرسراہٹیں گونجتی ہیں اور کہتی ہیں۔

”تمہیں معلوم نہیں کہ چادر کے نیچے بھی سوچنا منع ہے“ پھر وہ ایک کتاب اٹھاتا ہے مگر وہ بے معنی ہوچکی ہے کیوں کہ اس میں لکھا ہے غلامی کا دور ختم ہوا۔

شڑاب شڑاب ایک بار پھرچابک کی آواز آتی ہے۔

ٹکٹکی میرے گھر کی دیواروں پر دستک دیتی ہے۔

وہ کہتا ہے میں غلام ابن غلام ابن غلام حاضر ہوں۔

ٹکٹکی مسکراتی ہے۔

اس طرح یہ افسانہ آگے بڑھتا ہے۔

امجد رشید ”بنجر لہو منظر“ میں آگے لکھتے ہیں۔

”کنٹرول روم میں بیٹھا ہوا وہ ایک بٹن آف کرتا ہے۔ ریڈیو، ٹی وی، اخباروں اور رسالوں میں گونجتی آوازیں، تصویریں اور خبریں ایک لمحے میں غائب ہوجاتی ہیں۔ چہرے، شکلیں، پلک جھپکتے میں گم ہوجاتی ہیں۔

صرف ایک بٹن آف کرنے کا وقفہ۔ ایک پورے کا پورا دور ختم ہوگیا۔ بس اتنی سی بات۔

وہ دوسرا بٹن آن کرتا ہے۔

ایک لمحے میں ریڈیو، اخباروں اور رسالوں میں نئی آوازیں، نئی خبریں، ٹی اسکرین پر ایک پل میں پرانی تصویر کی جگہ نئی تصویر۔

ایک بٹن آف، دوسرا آن۔ ایک لمحے کا وقفہ۔

شہر، گھر، دفتر اور ریستوران قید خانے میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔

ٹی وی کی اسکرین پر پرانی اناؤنسر نئے دور کے شروع ہونے کی خبر دیتی ہے۔

میری بیوی ٹی وی آف کرکے حسرت سے کہتی ہے۔

انہوں نے ہمیں پھر فتح کرلیا ہے۔

فاتح جرنیل ٹینک پر سوار بڑے چوک میں آتا ہے۔ ہجوم کو دیکھتا اور پوچھتا ہے۔

یہ کون ہیں

”لوگ ہیں جناب“

وہ ہنستا ہے۔ ”اچھا تو یہ لوگ ہیں۔ “

یہ کیا ہے؟ ”گھڑی ہے جناب وقت بتاتی ہے“

لیکن ہمیں تو وقت کی کوئی ضرورت نہیں

اسے بند کردو، اور کلینڈر کو پیچھے لے جاؤ۔

ٹکٹکی پر بندھا شخص کراہتا ہے۔

اور خون کی مہک سونگھ کر کتے غراتے ہیں۔

یہ افسانہ ویسے تو علامتی معلوم ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ واضح اور شفاف عکاسی کیا کی جاسکتی ہے۔ ہم کتنی بار فتح ہوئے، کتنی بار کنٹرول روم کے سوئچ آف اور آن ہوئے اور کتنی بار وقت کو روکنے اور کلینڈر کو پیچھے لے جانے کی کوششیں کی گئیں۔ مزاحمتی ادب ہمیں یہی سب کچھ یاد دلاتا ہے۔

اور اب اردو ادب میں مزاحمتی ادب کا غالباً سب سے بڑا نام زاہدہ حنا، جنہوں نے درجنوں افسانے اور سینکڑوں اخباری کالم و مضامین کے ذریعے ریاستی استبداد کا بے خوفی سے پردہ چاک کیا ہے۔ ویسے تو ان کی کئی کتابیں اور افسانے قابل ذکر ہیں۔ مگر میں یہاں صرف ایک افسانے ”جسم و جاں کی موت سے پہلے“ کا ذکر کرنا چاہوں گا۔

اس افسانے میں ایک قیدی جسے اذیتیں دی جارہی ہیں کس طرح سوچتا اور کن مظالم کا شکار ہوتا ہے ان کا ذکر ہے۔ اسے آپ حسن ناصر اور نذیر عباسی سے لے کر وکٹر ہارا تک سب کی کہانی سمجھ سکتے ہیں۔ افسانے کے شروع میں قیدی ایک ڈھول میں بند ہے اور اس ڈھول کو بے طرح پیٹا جارہا ہے پھر وہ خود کو رہٹ میں بیٹھا ہوا پاتا ہے۔ رہٹ تیزی سے نیچے جاتا ہے پھراوپر آتا لیکن کنواں خالی ہے۔ رہٹ رکتا ہے تو وہ سرکو دونوں ہاتھوں سے تھام لیتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ سوچتا ہے اور اس کاذہن ایک دم سوال کرتا ہے۔ یہاں زاہدہ حنا ایک شاندار جملہ لکھتی ہیں۔

”سوال کرسکنا یعنی To Question ذہن کا وہ ستون ہے جس پر انسان اور انسانیت قائم ہے۔ “

آگے لکھتی ہیں۔

”وہ اسے ایک بار پھر کوٹھری میں پھینک گئے تھے اور اب اپنے بھاری بوٹوں سے کوٹھری کی کھوکھلی چھت پر کود رہے تھے۔ نچلی منزل سے کوٹھری کے کھوکھلے فرش پر ڈنڈے مار رہے تھے۔

دھپ دھپ، ٹھک ٹھک ناقابل برداشت شور چھت سے برس رہا تھا، فرش سے ابل رہا تھا۔

اس نے اپنے آپ کو سمیٹا اور گٹھڑی بن گیا۔ سوجے ہوئے گھٹنوں نے اس کے کانوں کو ڈھانپ لیا۔ ”

آگے لکھتی ہیں۔

”وہ ہمت کرکے اٹھا تو پیروں کی بیڑیاں بج اٹھیں۔ اس نے سنبھل سنبھل کر چلنا شروع کیا۔ چار قدم چوڑائی، چھ قدم لمبائی۔ اندھیرے میں چلتے ہوئے قدم گننا ضروری ہے ورنہ سر دیوار سے ٹکرا جاتا ہے۔

پھر ایک اور زاہدہ حنا کا کمال کا جملہ۔

”وہ بدن کے راستے ذہن کو توڑنا چاہتے ہیں۔ “

آگے لکھتی ہیں۔

”وہ کہاں کہاں نہیں پھرایاگیا تھا۔ ایک حوالات سے دوسری حوالات۔ ایک شہر سے دوسرے شہر۔ ایک کوٹھری وہ تھی جو دائرہ نما تھی اور جس میں رہنے کے چند دنوں بعد وہ اس قابل نہیں رہا تھا کہ سیدھا کھڑا ہوسکے۔ کھڑے ہوتے ہی اسے چکر آنے لگتے اور ایک کوٹھری وہ تھی جو اس کے قدم سے آدھی تھی۔ جوکوئی سگ خانہ ہو۔ اس میں وہ ہفتوں چاروں ہاتھوں پیروں پر چند قدم چلتا تھا اور پھر دیواریں اس کا راستہ روک لیتی تھیں جو اتنی تنگ تھی کہ اس میں پیر پھیلا کر سویا بھی نہیں جاسکتا تھا۔ “

یہ پورا افسانہ اس قسم کی دل ہلا دینے والی تفصیلات سے پر ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ زاہدہ حنا نے کس طرح اس اذیت ناک ماحول کی منظر کشی کی ہے۔ آگے چل کر شاہی قلعے کی عقوبت خانے کا منظر کھینچتی ہیں۔

”یہاں وہ غلام تھے جو آقا بن بیٹھے تھے۔ وہ خواجہ سرا تھے جنہیں اس بات پر اصرار تھا کہ وہ آختہ نہیں کیے گئے اورجو کہانیوں کے دُم کٹے لومڑ کی طرح ہر وقت اس تاک میں رہتے تھے کہ ان جیسوں کی تعداد میں اضافہ کیے ہوئے بدیسی آقا رخصت ہوچکے تھے اور یہ خواجہ سرا ان کی کمال نیابت کررہے تھے۔ یہ ان بستیوں کے فاتح تھے جن کی حفاظت ان کا روزگار تھی۔ “

یہ ان نہتوں کے قاتل تھے جن کا یہ نمک کھاتے تھے۔ نو آبادیات کی تجربہ گاہ میں انہیں سکھایا گیا تھا کہ قوموں کے ساتھ زنابالجبر کس طرح کیاجاتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ کسی قوم کو آختہ کرنا ہوتو اس کے بازو، اس کی پنڈلیاں، اس کے شانے کن مفادات کے تسموں سے باندھے جاتے ہیں۔ ”

غرض یہ مزاحمتی ادب اس قسم کے شہ پاروں سے بھرا پڑا ہے۔ چاہے وہ زاہدہ حنا ہوں یا سعیدہ گزدر، امجد رشید ہوں یا فخر زمان سب نے اپنے قلم کا حق خوب ادا کیا ہے۔

ٍایسے درجنوں اور افسانہ نگار ہیں جن کا یہاں مضمون کی طوالت کے پیش نظر ذکر نہیں کیا جاسکا۔ مگر مزاحمتی ادب ہر دور میں لکھاجاتا رہا ہے جو کچھ آج کل لکھا جارہا ہے اس پر مزید تحقیق و تجزیے کی ضرورت ہے۔ سیاسی تحریکیں مزاحمتی ادب کو تخلیق کرتی ہیں اور ریاستی ادارے اور جابر قوتیں اظہار رائے کو کچلنے میں ہمیشہ ناکام رہتی ہیں۔ عارضی کامیابیاں یہاں ظلم و استبداد کو دوام نہیں دے سکتیں۔ اس کی واضح مثال اب بالآخر اسپین میں سابق فوجی آمر کی قبر کشائی ہے تاکہ اسے سرکاری یادگار سے نکال کر کسی عام قبر میں دفنایا جائے۔

بشکریہ: ہم سب

ڈاکٹر ناظر محمود ماہر تعلیم اور کالمسٹ ہیں